https://music-future-conference2.peatix.com/

5月12日に、『音楽未来会議』というイベントの2回目をやります。

音楽ジャーナリストの柴那典さん、エンターテック・エヴァンジェリストの山口哲一さんと私の3人が、音楽シーンのこれまでとこれからを語るイベント。最終的にこの内容を本にして出版します。

今回のテーマは「ライブとフェスの10年」です。

これまでの10年、これからの10年を語るにふさわしい題材が、先日開催されたコーチェラ・フェス。特に日本にとって重要な回となった2024についてはイベントでも語りたいと思いますが、まずは、注目の日本アーティストについてブログにまとめておきます。

・日本アーティストの挑戦の物語と88rising

今回注目されたのは、88rising FUTURESというステージで、YOASOBI、新しい学校のリーダーズ、Awich、Number_i、韓国のTiger JKとYoonmirae、BIBI、中国のXin Liu

という日中韓の東アジアショーケースこれはコーチェラ初、このような注目の場で行われたのは世界初かもしれない。

昨年私は日中韓コンテンツフォーラムという経産省の国際会議をお手伝いしたのですが、民間でこのような事が起こったという事を強く記しておきたいですね。

今回のコーチェラでの日本勢の活躍に大きく貢献しているのが、このステージを提供した88risingです。アメリカ拠点のアジア系音楽のレーベル&メディアプラットフォーム。アジア人音楽をチャート上位に送り込んだアジアポップの重要な存在。ブラックミュージックにおけるモータウンとか、ラテン音楽においてのファニアとか、それぐらいの意味があるんじゃないかと思ってます。

2022年にLAでこの88risingのCEOショーン・ミヤシロ氏にインタビューしました。こちらも是非読んでみてください。88risingがどういった存在で、今回のコーチェラでの日本アーティストの活動の意味がわかります。

このインタビューを行った2022年のCoachelaメインステージで行われた「HEAD IN THE CLOUDS FOREVER」は、歴史に残るステージだったと思っています。日本では宇多田ヒカルが出演したことで話題を呼んだ80分のショーケースステージ。世界の音楽シーンに「アジア」を提示し、Asian popsというジャンルを誕生させました。

↑3日間のラインアップの枠外に特別扱いで「88rising's HEAD IN THE CLOUDS FOREVER」と記載されている

今回の「FUTURES」は、「FOREVER」の型を転用したステージだったという印象でした。この「FOREVER」ステージは綿密なリハーサルを繰り返し作り上げた非常に作りこまれた一世一代のパフォーマンスだったことをショーンや関係者から聞いています。

前置きが長くなりましたが、2024の日本アーティストについて書いていきたいと思います。まずは、FUTURESの前に単独ステージ出演の3組から。

歴史的ステージという点でいうと、今回の彼女たちのステージこそがそうだったんじゃないかと思います。。2022年HITC、LAのROXYでのワンマン、日本でもいろんな場所でずっと見てきましたが、彼女たちやスタッフが長い時間と沢山の挑戦を積み重ねてきたものがしっかり一つのステージに結実した瞬間だったと思います。彼女たちはもちろん、ASOBI SYSTEMや88risingも含めて。昨年のきゃりーぱみゅぱみゅや会社は違うが一昨年の宇多田ヒカルなど、沢山の挑戦がこのリーダーズのステージに結実している。特に2週目最後の「Tokyo Calling」「NAINAINAI」では、日本海外という壁を超えた熱狂を見せてくれた。このパフォーマンスで音楽性においても既存のJ-POPスタイルとは違うリーダーズの音楽的スタイルをライブにおいて確立した瞬間だったと思います。

YOASOBI

先日、雑誌のインタビューで、プロデューサーのソニー屋代氏に話を聞く機会があり、YOASOBIの海外ライブの話もした。YOASOBIチームは常にフラットでフラット主義。ブレない。コーチェラだろうが紅白だろうがスタンスを変えない、ファンに向けて音楽を届けて感動を創り出す。それはどんな場であろうと同じ。そんなクールな姿勢はコーチェラでも変わらなかった。しかし、その変わらなさをコーチェラの舞台で貫くこ事こそ、挑戦なんじゃないかと思う。コーチェラには魔物が棲んでいる。特に1週目のステージは重圧、特異な環境で立ちはだかる困難に真摯に立ち向かう姿が印象的でした。このような挑戦を繰り返し成長を見せてくれるのもYOASOBIらしい在り方だと思う。

HATSUNE MIKU(初音ミク)

ステージの中央のスクリーンに映し出されたミクを挟んだ外国人プレイヤーが演奏するハードロック調にアレンジされた英語日本語の楽曲。アメリカ版初音ミクは、海外で見かける日本製品のよう。日本人にとって馴染みのTOYOTAやソニーといった企業の製品を海外で見かけて、現地向けにカスタマイズされている印象から受ける不思議さに近い。私たちの良く知る初音ミクがHATSUNE MIKUとして、グローバルに定着している事を知らされた。

初音ミクというツールは輸出され、誰を隔てることなく、進化し続けている。JUDOやKARATEのように。電子音楽という文脈で考えると、リズムマシーンやシンセ、MIDIなど、日本メーカーが世界に広め、現代のHIPHOPやEDMなどのベースとなった楽器が多くあることをご存じだろうか。ロックにおけるフェンダーやギブソンのように、YAMAHAやRoland、KORGは世界中から尊敬されている。HATSUNE MIKUもVOCALOIDも、同じ道を歩み、世界中のクリエイターに愛されている。

FUTURESのみに出演の2組

Awich

ふさわしいステージ。リーダーズとは違う形で、これまで積み重ねてきたものが結実した印象。HIPHOPは、世界のメインストリームジャンル。その大きなマーケットの中で埋もれない個性を発揮しメッセージを発信するグローバル基準のマインドを持ったアーティスト。その個性の中に日本、沖縄が存在している。短いステージながら、「コーチェラ出演」という実績を最大限に次に結び付けられるのは彼女だろうと思う。

Number_i

元King&Princeの3人。世界で活躍したいという夢を持ちながらも旧ジャニーズの中で遂げられなかった彼らが有言実行、一歩踏み出せたという、波乱万丈のドラマに感じ入るところがありました。ジャニーズ事件は、日本のエンタメ史に残る大事件どころか世界が注視する悲劇。彼らが背負った宿命とそれを跳ね返す挑戦がどうなっていくのか、次の一歩に注目したい。

開かれた世界と日本を繋ぐ道

日本アーティストの世界への挑戦を振り返ってみた中でも、ついに世界への扉が開かれた歴史的なイベントになったことは間違いない、さらに、同時に世界の音楽シーンが日本に入ってきたことも意味していると思う。Number_iの出演は日本にとってこそ大きな出来事だったかもしれない。お茶の間で活躍するジャニーズタレントだった彼らが本当の意味で世界の舞台に立ったことは大きなインパクト持っていたと思う。と同時に88risingも日本マーケットへのチャンネルを大きく開いたと感じた。

日本と世界を隔てる壁に風穴を開けたアーティストや関係者たちに拍手を送りたい。

フェスであり、メディアであるコーチェラ

日本人の音楽マジョリティがMステや紅白のような音楽番組やロッキンオンのような音楽雑誌を見て、アーティストや曲を知っていったように。コーチェラとその中継が、音楽トレンドを生み出すメディアとして機能している。

こういった日本の音楽メディアやフェスとの決定的な違いは、全世界に同時にネット中継されている事。ライブという現場とメディア放送がインタラクティブに合体していることだろう。

私は毎年この中継をチェックしているが、ビリー・アイリッシュやビヨンセ、The WeekndやBLACK PINKなど、コーチェラののステージで圧倒的な光を放ち、その後の地位を確立した。今年の大トリ、ド―ジャ・キャットもは2022年、トリ前で、スーパースターの輝きを見せつけたステージがあり、今年のトリへの流れができている。

昨年、アジア人で初めてヘッドライナーを務めたBLACK PINKには、2019年の鮮烈なプレゼンテーションが伏線になった。昨年は、バッド・バニーやロザリアなどラテンアメリカ勢が目立ち、世界のポップシーンでのラテンポップのトレンドを決定づけた。今年の出演者にラテン色が強いのは、昨年、一昨年の熱狂があればこそだろう。

音楽シーンという、沢山の川が合流し、大きな流れを作りだし海へと繋がるような、今年の日本のアーティストの挑戦が、来年、更にその先に繋がっていくのを見るのが楽しみだし、私もその場にいたいと思う。

日本以外のアーティストで、個人的に気になったアーティストもあげておきたい。フェスでありメディアであるコーチェラで、新しい気づきと出会いを毎年もらっている。これらのアーティストが日本に来たときはライブを観に行ってみたい。

L'Impératrice

Chappell Roan

ATEEZ

Jockstrap

Justice

Voctoria Monét

Xin Liu

最後に、5/12『音楽未来会議』参加お待ちしています!

https://music-future-conference2.peatix.com/

脇田敬

各種フォローお願いします!

音楽ビジネスのDXをサポート!

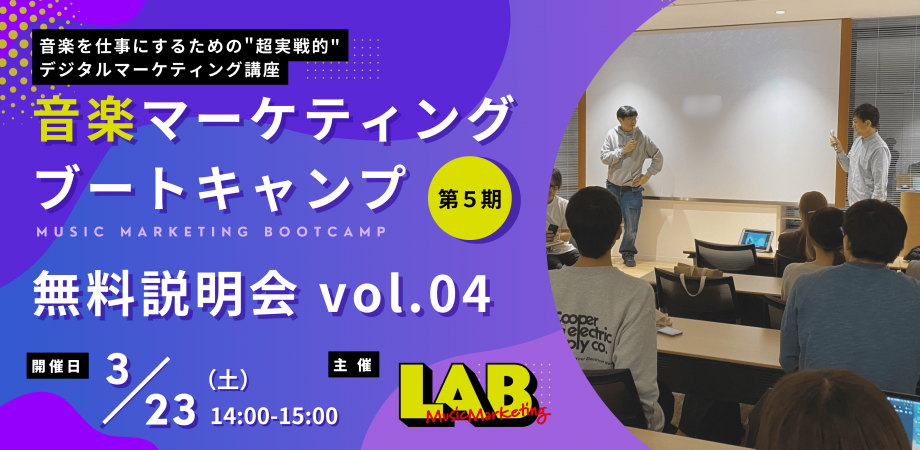

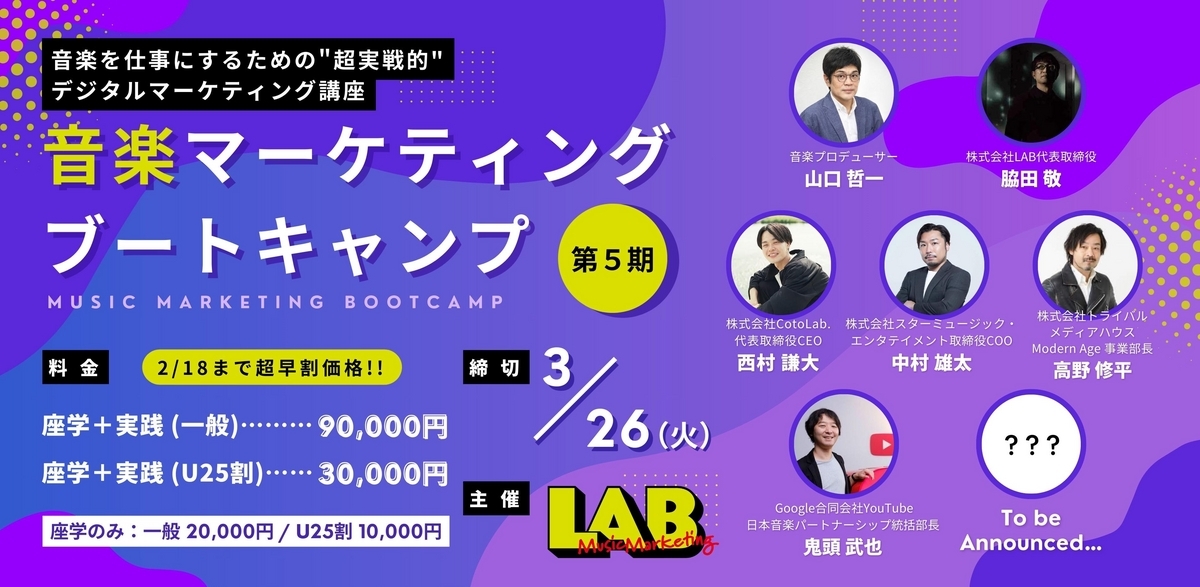

音楽マーケターを育成!

music-marketing-bootcamp.entre.studio

ニューミドルマン・コミュニティでは、毎月イベントを行っております。会員募集中!